Neue Untersuchungen zeigen, dass Kinder im frühen Mittelalter Bayerns teilweise viel länger gestillt wurden als heute. Zudem stammen viele Frühbayern, die um 500 nach Christus im Alpenvorland bestattet wurden, ursprünglich offenbar aus ganz anderen Herkunftsgebieten, wo sie auch anders ernährt wurden. Ein Forscherteam um die SNSB-Anthropologin Michaela Harbeck und und LMU-Doktorandin Maren Velte analysierte für ihre Studie menschliche Zähne aus diversen archäologischen Fundstätten in Bayern. Ihre Erkenntnisse veröffentlichen die Forscher:innen in den wissenschaftlichen Zeitschriften PLOS ONE sowie Archaeological and Anthropological Sciences.

Zähne als Archiv der Kindheit

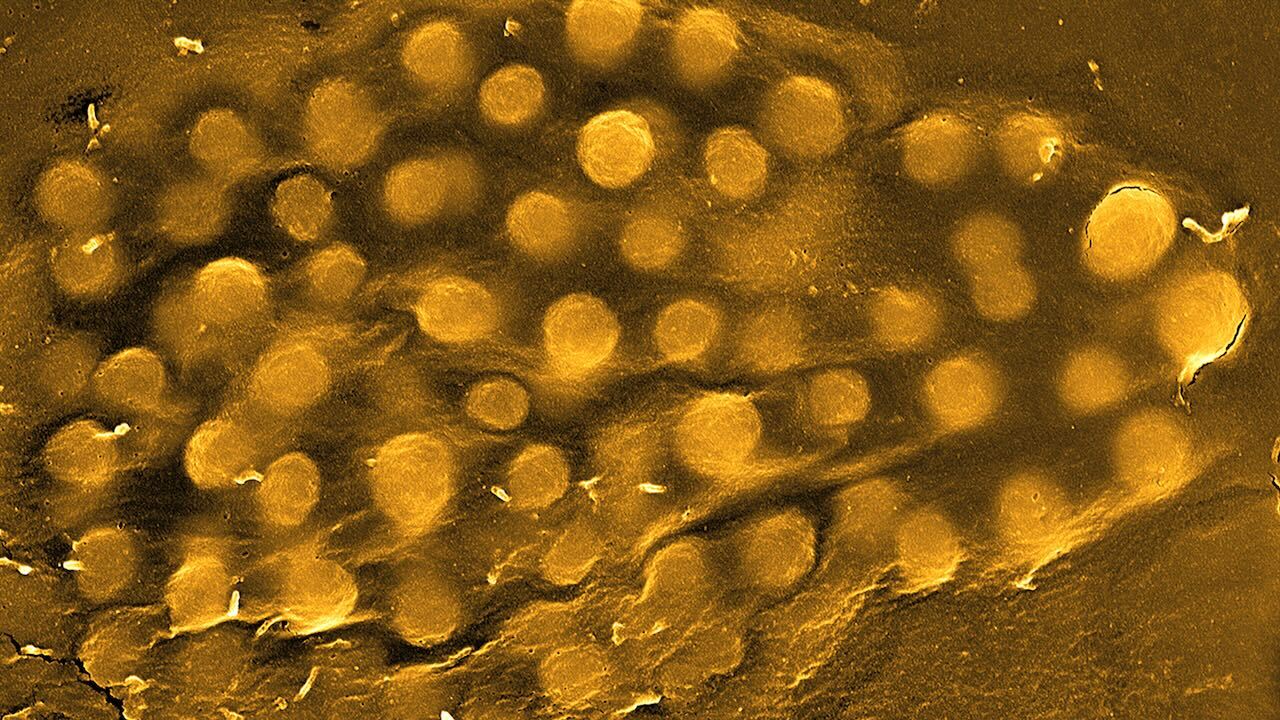

Die sogenannte serielle Isotopenanalyse zeigt den Verlauf der Ernährung von der Geburt bis zu einem Alter von etwa 20 Jahren. Es ist sogar möglich, den Umstellungsprozess von Muttermilch auf feste Nahrung im Säuglings- und Kleinkindalter der Menschen abzulesen. Für ihre Arbeit analysierten die Anthropologinnen und Anthropologen Zähne von Menschen, die im Frühmittelalter, hauptsächlich in der Zeit um 500 n. Chr. auf verschiedenen Friedhöfen in Bayern bestattet wurden.

Komplexes Einwanderungsgeschehen

Der Ursprung des heutigen Europas geht auf eine Periode zurück, die als Völkerwanderungszeit bekannt ist. In dieser Zeit zwischen Spätantike und Mittelalter endet das weströmische Reich und ein tiefgreifender kultureller und politischer Wandel findet statt. Viele Städte, Dörfer und Siedlungen haben ihre Ursprünge in dieser Zeit. Im südlichen Bayern geht im sechsten Jahrhundert aus der ehemaligen römischen Provinz Raetia secunda das bayerische Herzogtum hervor. Welche Rolle Migration in diesem Prozess spielte, wird bis heute diskutiert. Die Analysen stabiler Isotope des Strontiums von mehr als 150 frühmittelalterlichen Menschen zeigt, dass gegen Ende des 5. Jahrhunderts überdurchschnittlich viele Menschen aus anderen Herkunftsgebieten in die Region des heutigen Südbayern einwanderten, Männer ebenso wie Frauen. „Wir können zwar für viele Individuen die genauen Herkunftsgebiete nicht eingrenzen, aber wir können zeigen, dass sie aus vielen verschiedenen Regionen kamen”, erläutert Michaela Harbeck, Hauptautorin der Studie, ihre Ergebnisse.

Publikationen:

Velte M, Czermak A, Grigat A, Haas-Gebhard B, Gairhos A, Toncala A, et al. (2023) Between Raetia Secunda and the dutchy of Bavaria: Exploring patterns of human movement and diet. PLoS ONE 18(4): e0283243. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283243

Velte M, Czermak A, Grigat A, Neidich D, Trautmann B, Lösch S, Päffgen B, Harbeck M. (2023) Tracing early life histories from Roman times to the Medieval era: weaning practices and physio-logical stress. Archaeol Anthropol Sci 15, 190 https://doi.org/10.1007/s12520-023-01882-6

Auch einige für Bayern untypische Ernährungsmuster weisen auf die ausländische Herkunft mancher der bestatteten Menschen hin. Insbesondere einige Frauen, die genetisch gesehen aus Südosteuropa stammen und auch über eine besondere Schädelform verfügen, haben sich in ihrer Kindheit und Jugend zu einem Großteil von Hirse ernährt. Hirse wird in jedoch in Bayern zu dieser Zeit nur selten angebaut, ist aber in Osteuropa oder sogar Asien häufig zu finden. „Offenbar sind diese Frauen in anderen Kulturkreisen außerhalb Bayerns aufgewachsen. Bei einigen Frauen konnten wir sogar den Zeitpunkt ihres Ernährungswechsels und damit wohl auch ihrer Einwanderung nach Bayern eingrenzen. Viele der Frauen aus Südosteuropa sind beispielsweise nicht als Jugendliche oder junge Frauen in die Region gekommen – wie man es vielleicht im Rahmen von Heiratsmigration zu dieser Zeit erwarten würde – sondern waren weit älter als 20 Jahre, als sie sich in Bayern niederließen“, so Michaela Harbeck weiter.

Abstillen und Beikost

Bei einigen Individuen konnte die Ernährung von der Geburt bis zum ca. zehnten Lebensjahr detailliert rekonstruiert werden, so auch die Umstellung von Muttermilch auf feste Nahrung. Die Analysen zeigen, dass Frauen in Spätantike und Frühmittelalter ihre Kinder weitaus länger stillten als heutzutage. Maren Velte, wies im Rahmen ihrer Doktorarbeit nach: „Die Entwöhnung von der Muttermilch war bei den meisten untersuchten Frühbayern erst im dritten Lebensjahr abgeschlossen. Vor allem Frauen mit ausländischer Herkunft sind in ihrer Kindheit offenbar länger gestillt worden. Solch lange Stillzeiten kennt man beispielsweise von nomadischen Völkern.“

„Entwöhnungsstress“

Grundsätzlich stellt der Entwöhnungsprozess, das heißt, die allmähliche Zufütterung von Nahrungsmitteln, die nach und nach die Muttermilch ersetzen, ein gesundheitliches Risiko für einen Säugling dar. So sind Kinder dann verstärkt Krankheitserregern oder Mangelernährung ausgesetzt. Fehlbildungen im Zahnschmelz, die als sogenannte Stressmarker gelten, zeigen in welchem Lebensalter Kinder solchen Belastungen ausgesetzt waren. Besonders großen „Entwöhnungsstress“ hatten offenbar Säuglinge, die in der Zeit nach den gesellschaftlichen Umbrüchen in Bayern aufwuchsen: Im 7. Jahrhundert lassen sich besonders viele dieser stressbedingten Veränderungen der Zähne während der Kindheit beobachten. Die Forschenden vermuten hier einen Zusammenhang mit einigen grundlegenden Veränderungen in der Ernährung der Kindheit, besonders hinsichtlich der Beikost, genaueres könnten zukünftige Forschungen zeigen.