Den Begriff „Lerngeschenk“ werden viele der mehr als 1.800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 38. Jahreskongresses der Deutschen Gesellschaft für Implantologie (DGI) in Dresden und auch die Referentinnen und Referenten wohl in ihren Sprachgebrauch übernehmen. Unter dem Titel „Risiken. Misserfolge. Lerngeschenke“ erlebten sie (mit Vorkongress) drei Tage Lernen auf hohem Niveau, um künftig Risiken besser einschätzen und Misserfolge zu vermeiden – oder eben als „Lerngeschenk“ zu sehen.

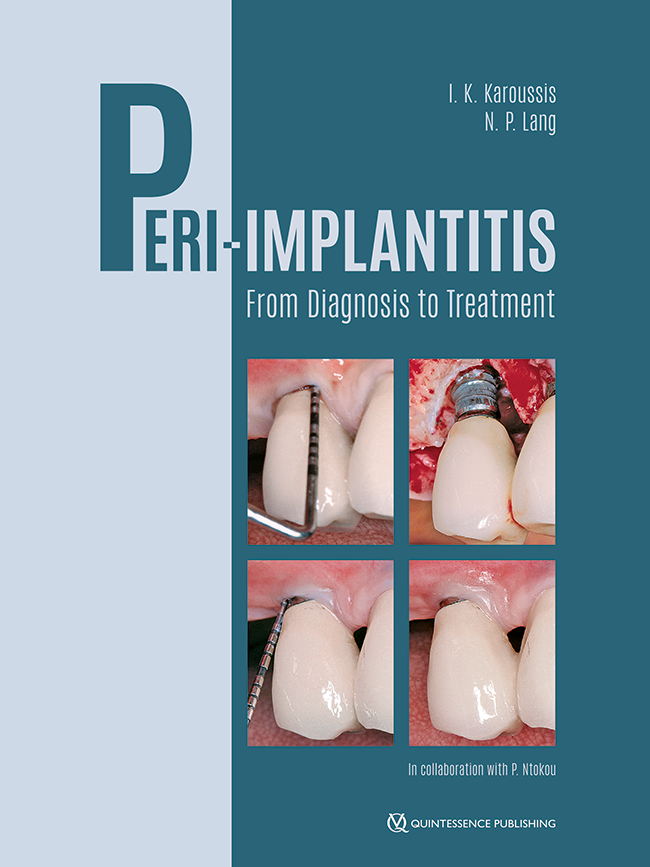

Foto: Marschall/Quintessence News

Umfangreiches Informationsangebot in verschiedenen Formaten

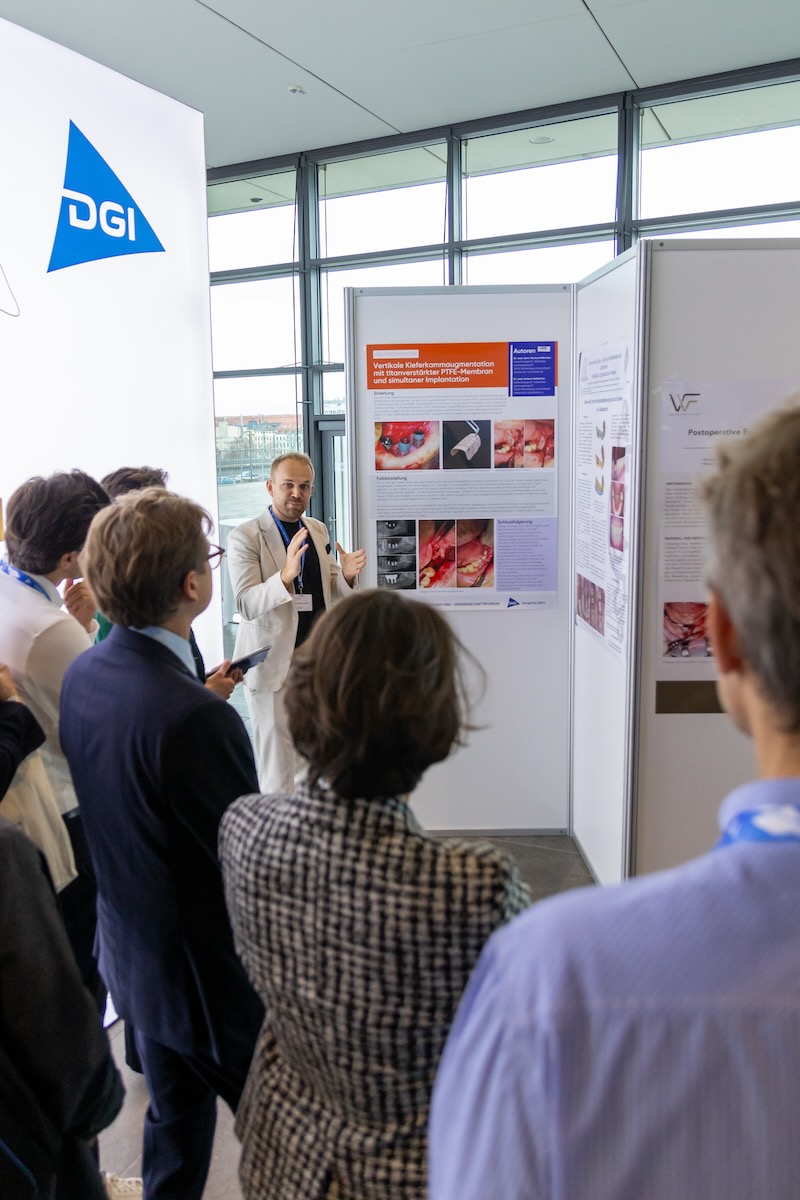

Ergänzt wurde das breite Vortragsangebot durch eine sehr gut besetzte Posterausstellung mit Präsentationen, durch Workshops und Angebote der Industriepartner, ein neues Wissenschaftsforum von DGI und Osteology Foundation und diversen Lunch Symposien und Tischdemonstrationen. Sehr gut besetzt waren auch das Forum der AG Keramik+ und das eigene Symposium mit Hands-on der Next Generation für die sehr zahlreich gekommenen jungen Zahnärztinnen und Zahnärzte.

Angesichts der Vielzahl von Themen und Vorträgen kann im Folgenden nur eine kleine Auswahl beleuchtet werden. Die erste Session des Hauptprogramms nach der Live-Op bot unter Leitung von Prof. Dr. Dr. Knut A. Grötz „Leitlinien to go“ – kompakt aufbereitet und in der Praxis direkt umzusetzen. Zum Thema Diabetes und Co. gab Prof. Dr. Hendrik Naujokat (Kiel) seinen Zuhörerinnen und Zuhörern mit, nicht nur den HbA1c ihrer Diabetiker-Patienten vor und nach Implantation im Blick zu haben, sondern auch auf Prädiabetes und bei Frauen auf postmenopausale Medikationen zu achten. Auch sollten grundsätzlich ein PA-Status erhoben und eine Parodontitis vorher behandelt werden.

Gut eingestellte Diabetiker können langfristig erfolgreich versorgt werden

Gut eingestellte Diabetiker können heute langfristig erfolgreich mit implantatgetragenem Zahnersatz versorgt werden, allerdings sollten die Indikationen korrekt gestellt und die eingesetzten Therapiekonzepte (Sofortimplantation/Sofortbelastung) an mögliche Risiken angepasst werden. Für Hinweise auf eine verzögerte Knochenheilung in Abhängigkeit vom HbA1c gebe es einen starken Konsens, so Naujokat. Der Einsatz desinfizierender Mundspüllösungen vor den Eingriffen und eine präoperative Gabe einer Single-Shot-Antibiose (gute Evidenz) seien sinnvoll. Mit Blick auf ein langfristig leicht erhöhtes Risiko für Periimplantitis und andere Risiken sei eine entsprechende Patientenführung wichtig.

Bei Antikoagulantien kommt es auf das klinische Handling an

„Welches Problem können Sie besser beherrschen: eine Blutung beim Eingriff oder einen internistischen Zwischenfall?“ Mit dieser Frage gab Referent Prof. Dr. Marco Kesting (Erlangen) die Richtung zum Umgang mit Antikoagulantien vor chirurgischen Eingriffen vor. Achten sollten Zahnärztinnen und Zahnärzte vor allem auf die neuen Medikamente, denn das vielfach zitierte Marcumar wird immer mehr von sogenannten DOAK, Direkten oralen Antikoagulanzien wie Eliquis ersetzt. Dazu gibt es noch keine Leitlinie, diese wird gerade überarbeitet, aber das Scottish Dental Clinical Effectiveness Programme hat dazu eine aktuellere Handreichung parat.

Sorgfältige Vorbereitung und Planung wichtig

Es komme immer entscheidend auf das klinische Management an, angefangen bei der sorgfältigen Anamnese und Planung, dem Umfang des Eingriffs, der Beurteilung des Blutungsrisikos und der möglichen chirurgischen Maßnahmen von atraumatischer Extraktion und Wundadaptation bis zu Packing und Nahttechniken. Das betreffe auch die Entscheidung, ob die OP und die Risiken in der eigenen Praxis beherrscht werden können oder der Patient besser zum Spezialisten oder in die Klinik gehöre.

„Bitte keine Spontaneingriffe“, so Kesting. Eingriffe sollten möglichst am Anfang der Woche morgens erfolgen, größere Eingriffe sollten aufgeteilt werden. Verbandplatten, Antistyptika, hämostatische Maßnahmen, resorbierbare Fäden etc. sollten vorbereitet/verfügbar sein.

In der Regel Medikamente nicht absetzen lassen

ASS-Monotherapie sollte nicht abgesetzt werden. Bei Thrombozytenaggretationshemmern wie Marcumar sollten diese auch für größere oralchirurgische Eingriffe nicht abgesetzt werden, die Grenze liegt bei einem INR-Wert von 4. Nehmen Patienten DOAK, sollten diese bei kleinem OP-Risiko weiter eingenommen werden. Bei großen Eingriffen und zwei täglichen Dosen sollte die morgendliche Dosis weggelassen oder bei einer Dosis täglich diese erst vier Stunden nach dem Eingriff eingenommen werden. Eine gegebenenfalls nötige sekundäre Blutstillung sei immer möglich, so Kersting, ein Schlaganfall viel schlimmer: „Lassen Sie es lieber mal nachbluten, als dass es zu einem solchen Ereignis kommt“.

Personalisierte Medizin – Patienten umfangreich aufklären und einbeziehen

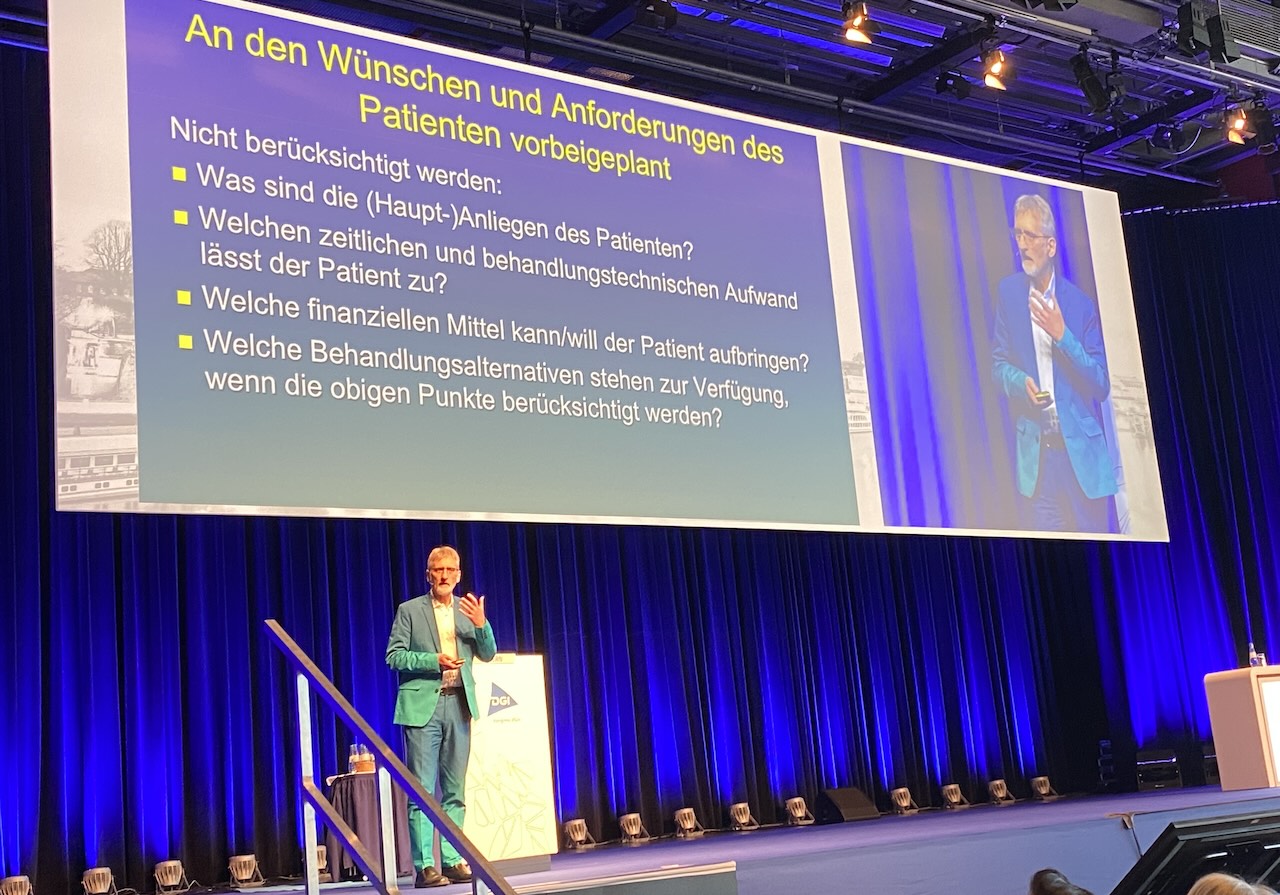

„Personalisierte Medizin“ als Schlüssel zum Erfolg: Dr. Otto Zuhr legte in seinem eindringlichen Vortrag dar, wie dieser Ansatz einen wichtigen Beitrag dazu leistet, Risiken und Misserfolge zu vermeiden. Die Patienten werden hier möglichst objektiv mit allen Informationen versorgt, sodass sie selbst über ihre Therapie entscheiden können – Patient und Arzt fällen die Therapieentscheidung gemeinsam und tragen auch die Behandlungsentscheidung (und ihre Risiken) gemeinsam.

Implantate so spät wie möglich als Lösung einsetzen

Dafür gelte es auch, den Lebenszyklus und die Perspektive des Patienten zu berücksichtigen. Zuhr erinnerte daran, dass die Erfolgsrate von Implantaten (das Ziel: lebenslang) umso besser sei, je später sie tatsächlich gesetzt werden müssten. Zahnerhalt oder nicht implantatbasierte Lösungen sollten unbedingt einbezogen werden, gerade bei jungen Patienten.

Ziel sei es, Zeit zu gewinnen und Entscheidungen auf der Basis der evidenzbasierten Medizin und patientenindividuell zu treffen. Er machte diesen Ansatz sehr überzeugend an Patientenfällen aus seiner jahrzehntelangen Erfahrung gut nachvollziehbar. „Wer weiß, wo wir in zehn Jahren sind, welche Möglichkeiten wir dann haben“, so Zuhr. Man müsse nur mal zurückblicken, was vor zehn Jahren noch nicht möglich war und heute geht. (Den Ansatz der personalisierten Medizin und ihre langjährige klinische Erfahrung haben Dr. Otto Zuhr und Prof. Marc Hürzeler auch in ihrem neuen Buch „Entscheidungsfindung im Spannungsfeld von Parodontologie und Implantattherapie“ in den Fokus gestellt.)

Praktische Evidenz wieder stärker in den Blick nehmen

Er plädierte auch dafür, die praktische Evidenz wieder stärker in den Blick zu nehmen. Kliniker müssten auch querdenken dürfen. Es müsse möglich sein, sich an klinischen Fallstudien oder Expertenzirkeln zu orientieren in den Bereichen, in denen klinische Studien fehlen. Er glaube schon, „dass in Fällen, wo wir keine Evidenz und keinen Goldstandard haben, in Zukunft auch wieder vermehrt die klinische Evidenz eine Rolle spielen muss unter der Maßgabe der personalisierten Medizin und auf Basis gemeinsamen Entscheidung von Zahnarzt und Patient“, so Zuhr.

„Der Patient will in der Regel einen Zahn“

Foto: Marschall/Quintessence News

Aber auch Alternativen wie Adhäsivattachments/geklebte Geschiebe oder tatsächlich Modellguss sollten einbezogen werden, wenn Implantate nicht möglich oder gewollt sind. Die Lösungen sollten nach Möglichkeit visualisiert werden, bei „schwierigen“ Patienten sei der Einsatz von Mock-ups und Langzeitprovisorien eine gute Option, Risiken und Misserfolge zu vermeiden.

Mit dem Labor Materialien und Indikationen immer wieder abstimmen

Den großen Komplex digitale Workflows/Materialien bearbeiteten gleich mehrere Experten aus unterschiedlichen Perspektiven. Prof. Irena Sailer und ZTM Vincent Fehmer vermittelten in ihrem Vortrag die wissenschaftlich und klinisch aktuellen Empfehlungen zu Materialauswahl und Abutments. Der digitale Workflow erleichtere und verkürze hier viele Arbeitsschritte und spare Zeit am Stuhl und im Labor, so ihr Fazit. Ihr wichtigster Appell: Sich ein- bis zweimal im Jahr mit dem Dentallabor und den Zahntechnikern austauschen und absprechen, welche Abutments und Werkstoffe für welche Indikationen verwendet werden sollen, sowie welche Zemente etc.

Präferiert sind aktuell im Front- wie im Seitenzahnbereich monolithische Werkstoffe, weil Verblendkeramik auf Gerüsten immer eine Schwachstelle sei und in erster Linie bei besonderen ästhetischen Anforderungen (dann bevorzugt mit individualisierten Abutments) in der Front zum Einsatz kommen sollte. Egal ob Krone oder Brückenglieder: Alle Flächen, die mit der Mukosa in Kontakt kommen, sollen nur poliert, nicht glasiert oder bemalt werden.

Physik lässt sich nicht austricksen

Allerdings sei das moderne, transluzente Zirkoniumdioxid nicht so fest wie die älteren, opaken und klinisch bewährten Versionen. Bei Kombimaterialien komme es auch auf die Platzierung der Arbeit in der Scheibe an. Heute gebe es Materialien, die man sich vor fünf oder zehn Jahren noch nicht vorstellen konnte, aber auch die Industrie könne die Physik nicht austricksen. Außerdem gebe es für viele der neuen Werkstoffe, auch für transluzentes Zirkoniumdioxid, noch keine Langzeitstudiendaten.

Austrittsprofile: so lange wie möglich schmal bleiben

Foto: Marschall/Quintessence News

Nicht auf maschinierte Oberflächen kleben

Wichtig: Die Restaurationen nicht auf maschinierten Abutment-Oberflächen verkleben, sondern die Oberflächen im Labor sandstrahlen. da sich im Kausimulatortest bei maschinierten Oberflächen Debonings auf Titanklebebasen zeigten. „In der Praxis kommen die Patienten dann mit der Aussage ‚die Krone ist locker‘“, so Sailer. Abgesprochen werden sollte mit dem Labor auch die Auswahl des richtigen Zementsystems beim Verkleben von Keramiken auf Titanbasen. Für ästhetisch besonders herausfordernde oder komplexe Fälle gebe es zudem weiter die Möglichkeit, mit individualisierten Abutments und Verblendkeramiken zu arbeiten. Auch das sei im digitalen Workflow gut abzubilden.

Neue S3-Leitlinie zu vollkeramischen festsitzenden Restaurationen

Der Vortrag von Prof. Stefan Wolfart und Dr. med. dent. Lukas Waltenberger (Aachen) zur neuen S3-Leitlinie „Vollkeramische festsitzende implantatgetragene Restaurationen“ (zu finden auf der DGZMK-Homepage) knüpfte dann in vielen Punkten an diesen Vortrag an. Auch die Leitlinie empfiehlt eher monolithische oder mikroverblendete Restaurationen, okklusal verschraubt (besser) oder zementiert, die subgingival nur hochglanzpoliert werden sollen. Muss okklusal eingeschliffen werden (was möglichst vermieden werden sollte), müssten die Flächen wieder auf Hochglanz poliert werden. Sogenannte Resin-Nano- oder kunststoffinfiltrierte Keramiken werde nicht empfohlen. Entscheidend seien gründliche Kenntnisse zum Material und die präzise Anwendung der empfohlenen Protokolle. Beide wiesen zudem darauf hin, dass es für die neuen Zirkoniumdioxid-Generationen (5yTZP) noch keine ausreichende Studienlage gebe. Darüber sollten die Patienten aufgeklärt werden.

Full-Arch-Versorgungen besser aus Metallkeramik

Das gilt auch bei Full-Arch-Versorgungen aus Keramik, für die es noch wenig Evidenz gebe. Die Arbeiten sollten abnehmbar und wieder eingliederungsfähig sein, es sollten Reinigungskanäle eingeplant werden. Zu bedenken sei der Mix aus angulierten und normalen Verschraubungen. „Geben Sie dem Patienten einen neuen Schraubenzieher mit, denn die sind oft nur kurzzeitig verfügbar“, so der Tipp der Referenten. Grundsätzlich sei aber Metallkeramik für Full-Arch-Restaurationen immer noch die bessere Lösung, Chippings lassen sich im Zweifelsfall reparieren.

Nicht alles ist praxistauglich

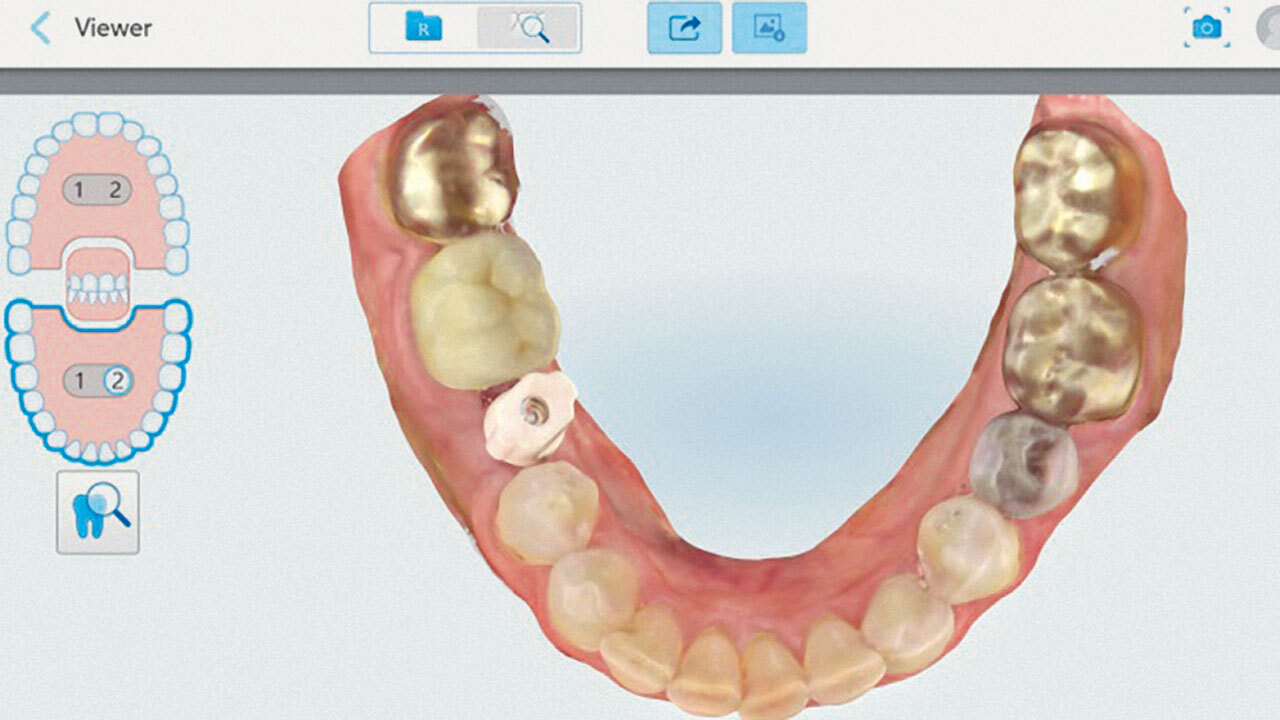

Ohne digitalen Workflow lassen sich vollkeramische Restaurationen nicht realisieren. Was von den aktuell verfügbaren digitalen Tools reif ist für die Praxis, die Spezialisten oder die Uni, beleuchtete mit Prof. Sven Reich ein weiterer Experte aus Aachen. Intraoralscans sind für Einzelzahnversorgungen und einzelne Implantate in der Praxis gut zu handhaben und als Grundlage für eine ganze Reihe von Versorgungen geeignet – chairside wie laborgefertigt. Schwieriger wird es bei zahnlosen Kiefern in den strukturlosen Arealen zwischen den Implantaten. Scanflags und Scanextensions (Einmalprodukte), die laut Reich demnächst auf den Markt kommen sollen, können das Problem verringern, seien aber eher für spezialisierte Praxen und Unis eine Option. Auch die Alternative Stereo Photogrammetry sei eher etwas für die Uni.

Facescan gutes Hilfsmittel bei umfangreichen Bisshebungen

Artikulation und Bezüglichkeiten für die Bisshebungen ließen sich in der Regel über das Einfügen der präparierten Zähne in den Originalscan abbilden und seien ein für die Praxis tauglicher Workflow. Ob der KI-gestützte Bitefinder, der laut Reich vor allem in Indien gerade Mode sei, wirklich eine Hilfe ist, sei offen, schließlich hänge das auch von den erhobenen Daten ab. Ein sehr sinnvolles Hilfsmittel für umfangreiche Bisshebungen und die Rekonstruktion der Kauebenen sei der Facescan, allerdings seien die Geräte noch nicht weit verbreitet. Anwendungen, bei denen über Marker mit dem Facescanner auch die Funktion abgebildet werden könne, seien eher noch was für die Uni und die Wissenschaft.

Online-Leitlinien-Update am 31. Januar 202

Wer ein konzentriertes Update zu den neuen Leitlinien der DGI bekommen möchte, sollte sich den 31. Januar 2025 vormerken. Dann bietet die DGI online ein vierstündiges Leitlinienspecial an. Vorgestellt wurde in Dresden auch ein von Dr. Fabian Langenbach entwickeltes KI-Tool zur schnellen Auswertung der Leitlinien mit Blick auf bestimmte Fragestellungen. Dieses solle weiterentwickelt und den Mitgliedern zur Verfügung gestellt werden, so die Ankündigung von Schiegnitz in der Pressekonferenz.

Negative Fehlerkultur in der Medizin

Große Aufmerksamkeit fanden auch die Vorträge von Prof. Dr. mult. Dominik Groß und Dr. Anke Handrock. Groß plädierte zum Thema der ethischen Aspekte bei Misserfolgen und Behandlungsfehlern für eine offene Fehlerkultur, die in der Medizin mit ihrer starken Kultur des Verschweigens allerdings schwierig zu realisieren sei. Fehler in der Medizin und Zahnmedizin sind zudem unter Umständen besonders folgenschwer.

In der Medizin gebe es eine negative Fehlerkultur, die Fehler als individuelles Fehlverhalten oder Versagen sieht. Hinzu kämen der Leistungs- und vielfach auch Zeitdruck in der Medizin, die Fehler begünstigten. Daher sei es gut, dass dieses Thema nun auch Lehr- und Prüfungsstoff in der Zahnmedizin sei. Auch gebe es inzwischen in Medizin und Zahnmedizin Qualitätszirkel und (anonyme) Fehlerberichtssysteme. Für die Medizin seien sieben Fehlertypen wichtig: Diagnosefehler, Behandlungsfehler oder Nichtbehandlung, Organisationsverschulden, Übernahmeverschulden, fehlerhafte Sicherungsaufklärung und Schnittstellenfehler.

Fehler zeitnah kommunizieren

Fehler sollten zeitnah kommuniziert werden, um Gegenmaßnahmen ergreifen zu können und den Patienten selbst zu informieren, so dass er es nicht zuerst von Dritten erfährt. Die Kommunikation sollte in einem geschützten Raum erfolgen und sei immer Chefsache, auch wenn der Fehler einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter passiert ist. Das Ereignis sollte zudem ungeschönt geschildert werden. Es sollte ein persönliches, aufrichtiges Bedauern geben und der Patient über die Folgen aufgeklärt werden.

Aber wie geht man mit folgenlosen und für den Patienten unbemerkt gebliebenen Fehlern um? Das ist unter den Medizinethikern strittig – und liegt damit im Ermessen des Behandlers. Er selbst vertrete die Position, folgenlose und unbemerkte Fehler nicht zu kommunizieren, so Groß.

Fehler in der Medizin haben in der Regel komplexe Ursachen

Dr. Anke Handrock (Berlin), die nach ihrer zahnärztlichen Tätigkeit jetzt als Coach und Trainerin tätig ist, vermittelte eine für den Praxisalltag taugliche konstruktive Weise, mit Fehlern umzugehen. Einfache Fehler entstünden häufig aus Zeitdruck, ihnen sei in der Regel erfolgreich mit Checklisten beizukommen. Aber einfache Fehler gebe es in der Medizin fast nicht, denn Medizin sei kompliziert, komplex bis chaotisch. So seien auch die Fehler komplex und hätten mehrere Ursachen, die miteinander verwoben seien.

Sie veranschaulichte das mit dem „Schweizer-Käse-Modell der Fehlerabwehr“ – jede Schicht habe latente Gefährdungsbedingungen, und wenn die sich durchgehend überlappten wie die Löcher von Käsescheiben, komme es zum aktiven Versagen. Damit führe die Frage, wer es gewesen ist, nicht weiter, weil damit die beteiligten Komponenten aus dem Blick geraten. Die Suche nach Schuldigen bei komplexen Fehlern führe vielmehr zu einer höheren Fehlerhäufigkeit.

Prozesse analysieren statt persönlicher Schuldzuweisungen

Daher sollte sich die Aufmerksamkeit auf die Analyse der Prozesse richten, um herauszufinden, wie der Fehler passieren konnte und wie er vermieden werden könne – „Blame the process, not the people“. Ein offener Umgang mit Fehlern ohne persönliche Schuldzuweisungen könne aktiv dazu beitragen, besser zu werden. Je mehr der Fokus auf den Prozessen liege und nicht auf den Personen, desto besser seien die Fehlerkultur und desto besser würden Fehler vermieden.

Ein Kongressangebot, das für viele „passte“

Dass das Angebot „passte“, zeigte die hohe Teilnehmerzahl, offiziell wurden mehr als 1.800 registrierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer genannt – viele von ihnen, so hieß es auf der Pressekonferenz, noch nicht DGI-Mitglieder. Auffällig waren die vielen jungen Gesichter im Kongress. Am Freitag war das Plenum so gut gefüllt, dass viele stehen mussten. Auch bei vielen anderen Angeboten waren die Plätze gut besetzt und die Räume voll. Begleitet wurde der Kongress von einer gut bestückten Industrieausstellung, die ebenfalls –auch gefördert durch die zahlreichen Workshops und Tischpräsentationen – vielfach gut genutzt wurde.

Ob es, wie zu Beginn von Wolfart und Schiegnitz angekündigt, dank des Kongresses zu so vielen Eintritten in die DGI kam, dass diese die Mitgliederzahl von 8.721 auf 9.000 steigern konnte, ist (noch) nicht bekannt. (MM)