Typ-1-Diabetes bleibt, wenn der Angriff des Immunsystems auf die Beta-Zellen im Pankreas begonnen hat, eine unvermeidbare Erkrankung. Doch Infusionen mit dem CD3-Antikörper Teplizumab können den Beginn der Insulinpflicht im Frühstadium der Erkrankung um etwa zwei Jahre hinauszögern. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat laut einem Beitrag auf aerzteblatt.de am 21. November 2022 das Präparat Tzield jetzt für Erwachsene und Kinder ab 8 Jahren zugelassen. Die Kosten für die täglichen Infusionen über 14 Tage sollen bei knapp 200.000 US-Dollar liegen.

Frühdiagnose zu selten gestellt

Der Typ 1-Diabetes, der zu den Autoimmunerkrankungen gehört, beginnt mit dem Auftreten verschiedener Autoantikörper im Blut (Stadium 1). Die Attacken auf die Beta-Zellen bleiben zunächst ohne Folgen für den Blutzucker. In Stadium 2 kommt es dann zu einer gestörten Glukosetoleranz mit erhöhten Blutzuckerwerten nach den Mahlzeiten. In Stadium 3 übersteigt der Blutzucker die Nierenschwelle. Die Patienten leiden unter Polyurie, Polydipsie, Gewichtsverlust und körperlicher Schwäche.

Oft werden die Warnzeichen nicht richtig gedeutet und die Diagnose wird erst im Krankenhaus gestellt, wenn die Patienten eine Ketoazidose entwickelt haben oder es sogar zu einem diabetischen Koma gekommen ist. Eine Frühdiagnose der Erkrankung gelingt häufig nur, wenn eine erbliche Disposition besteht und bereits andere Familienmitglieder erkrankt sind. Dann lässt sich der drohende Typ-1-Diabetes häufig bereits in der frühen Kindheit durch den Nachweis von Autoantikörpern erkennen. Ein bevölkerungsweites Screening gibt es allerdings bisher nirgends. Es dürfte deshalb schwierig sein, mögliche Kandidaten für eine Behandlung mit Tzield zu finden.

Phase-2-Studie

An der Phase-2-Studie, auf deren Ergebnissen die aktuelle Zulassung beruht, hatten 76 Patienten der „TrialNet Natural History Study“ teilgenommen, an der neben 18 Zentren aus Nordamerika auch die Forschergruppe Diabetes der Technischen Universität München beteiligt ist. Bei den Patienten war regelmäßig ein oraler Glukosetoleranztest (oGTT) durchgeführt worden, so dass der Therapiebeginn mit Teplizumab genau geplant werden konnte. Das Einschlusskriterium der Studie war ein Nüchtern-Blutzucker von 110 bis 125 mg/dl oder ein 2-Stunden-Wert im oGTT von 140 mg/dl bis 200 mg/dl oder ein 30-, 60- oder 90-Minuten-Wert im oGTT von 200 mg/dl oder mehr.

Die Behandlung erfolgte frühzeitig: Die Studienteilnehmer hatten einen HbA1c-Wert von 5,2 Prozent, der damit noch weit von der Schwelle von 6,5 Prozent entfernt war, ab der heute die Diabetesdiagnose gestellt wird. Die Studienteilnehmer waren median 14 Jahre alt (Bereich 8 bis 50 Jahre), als sie über 14 Tage täglich eine Infusion mit Teplizumab oder Placebo erhielten. Die Teplizumab-Dosis betrug am ersten Tag 51 µg pro Quadratmeter Körperoberfläche (KO), wurde bis zum 4. Tag auf 413 µg/m2 KO gesteigert und für die übrigen zehn Tage mit 826 µg/m2 KO fortgesetzt.

Nebenwirkung: Immunsuppression

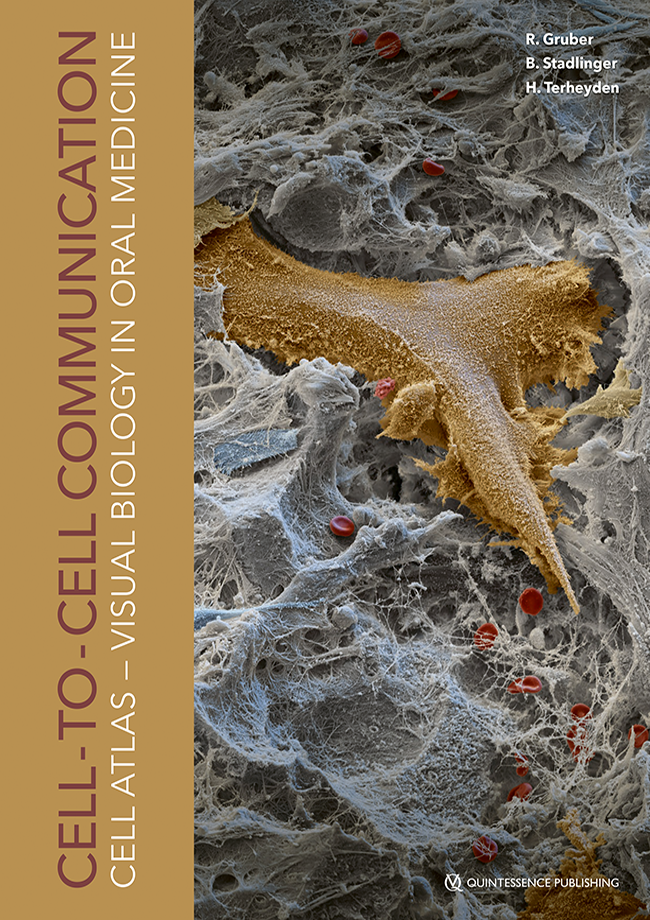

Teplizumab bindet am CD3-Rezeptor, der sich auf der Oberfläche von T-Zellen befindet. Der Antikörper greift vor allem CD8-T-Lymphozyten an, von denen angenommen wird, dass sie die wichtigen Effektorzellen für den Angriff auf die Betazellen sind.

T-Zellen werden allerdings auch für die Abwehr von Viruserkrankungen benötigt. Zu den Voraussetzungen der Therapie gehörte deshalb, dass die Patienten frei von Infektionen waren. Vor allem musste eine aktive Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus oder dem Zytomegalievirus ausgeschlossen werden.

Unter der Behandlung kam es bei 73 Prozent der Patienten (versus 6 Prozent in der Placebogruppe) zu einer Lymphopenie und bei 21 Prozent versus 0 Prozent zu einer Leukopenie. Weitere häufige Nebenwirkungen waren Hautausschlag und Kopfschmerzen. Die deutliche Immunsuppression ist der wesentliche Grund für die kurze Behandlungsphase von 14 Tagen. Eine wiederholte Behandlung hätte den Typ-1-Diabetes vielleicht auf Dauer verhindert. Die Nebenwirkungen wären jedoch ein zu hoher Preis für den Verzicht auf die möglichen Insulininjektionen gewesen.